|

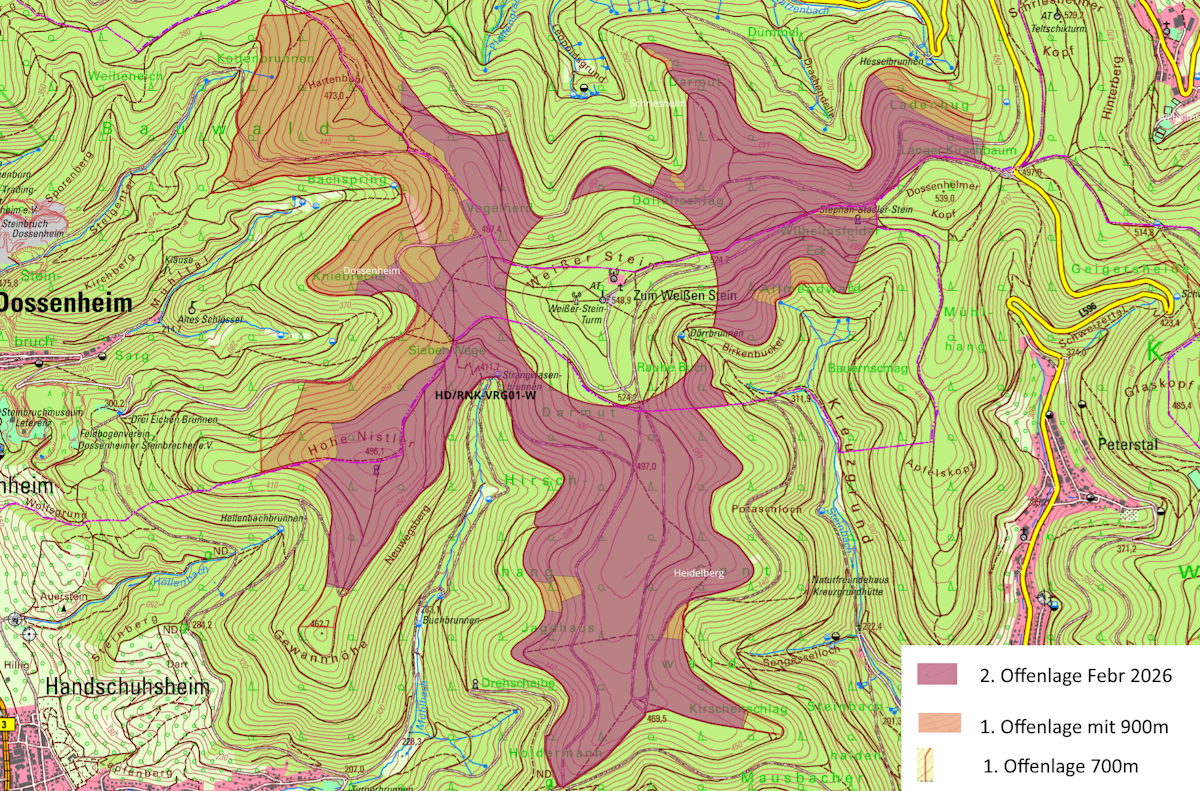

Von der Stadtverwaltung vorgesehene Windindustriezonen rot, bestehende Wasserschutzgebiete hellblau umrandet

Matthias Kutsch (CDU) nannte es "geradezu absurd", dass der Gemeinderat erst jetzt einen Tag vor der Frist und dazu noch nur in einer Infovorlage informiert wird. Raoul Schmidt-Lamontain behauptete weiter, es sei nicht weiter schlimm, dass jetzt in Heidelberg keine Zeit mehr für weitere Diskussion sei, da es sich ja nur um quasi unverbindliche Vorschläge handele, die dann noch vom VRRN einer genauen Prüfung unterzogen würden. Und außerdem gebe es dann im nächsten Jahr eine Offenlage, wo man Einspruch erheben könne. Letzteres stimmt zwar formal, wenn aber Flächen im Wald wie der Nistler oder Weißer Stein erst einmal im Entwurf des Regionplans enthalten sind und von der Verbandsversammlung am 15.12.2023 abgestimmt wurden, werden sie nur noch schwer wieder daraus zu entfernen sein. Ursula Röper (GRÜNE) unterstützte Schmidt-Lamontain (GRÜNE) und berichtete, dass man in einer Delegation zum Greiner Eck gefahren sei und z.B. keine Wege gesehen habe, die anders aussehen als normale Waldwege. Insgesamt seien die Eingriffe kleiner als man gedacht habe. Hier zur Information ein Foto vom Greiner Eck:

Matthias Kutsch (CDU) stellte dazu klar, dass die Anlagen am Greiner Eck Anlagen der 3 MW-Klasse sind. Heute werden Anlagen von 7 MW geplant, in Zukunft vermutlich von 9 und 10 MW. Es kommt hinzu, dass die am Greiner Eck gebauten Enercon-Anlagen Rotoren haben, die jeweils in 2 Teilen transportiert werden können. Dies ist bei den modernen 7 MW-Anlagen nicht mehr der Fall. Bernd Zieger (LINKE) erläuterte, dass Standorte im Wald erhebliche Eingriffe in die Natur zur Folge haben, pro Windkraftwerk müssen etwa 1 Hektar Wald gerodet werden. Deshalb müsse man auch Flächen in der Ebene ernsthaft prüfen. Arnulf Weiler-Lorentz legte dar, dass man erst dann eine vertretbare Entscheidung treffen könne, wenn man die Fakten kenne. Deshalb brauche man vergleichbare Werte für die einzelnen Flächen, auch wenn sie nur halb-quantitativ seien. Raoul Schmidt-Lamontain entgegnete darauf, dass die Verwaltung einen solchen Vergleich (siehe die nachfolgende Tabelle) nicht leisten könne, Luitgard Nipp-Stolzenburg (GRÜNE) meinte, die Erhebung dieser Informationen könne man auch den Investoren überlassen. Die meisten der in dem Antrag der BL geforderten Parameter lassen sich jedoch leicht aus den im Jahr 2015 vom Nachbarschaftsverband für die Flächen erhobenen Daten und aus anderen öffentlich zugänglichen Quellen errechnen:

Der Antrag der CDU wurde mit 4 Ja-Stimmen (CDU, BL, LINKE) gegen 10 Neinstimmen (GRÜNE, SPD, GAL, FDP, HDer und Stadtpartei) bei 1 Enthaltung (Christoph Rothfuß, GRÜNE) abgelehnt. Der Antrag der GRÜNEN wurde mit 12 Ja-Stimmen (GRÜNE, SPD, GAL, FDP und Stadtpartei) gegen 1 Neinstimme (AfD) bei 3 Enthaltungen (CDU, HDer) angenommen. Allerdings wurden von der Verwaltung anschließend, anders als vom AKUM beschlossen, nur 3 der 15 vom Nachbarschaftsverband ermittelten möglichen Flächen in der Ebene an den VRRN zur weiteren Prüfung als Windvorrangflächen gemeldet ! Da die Verwaltung für diese 3 Flächen aber außerdem, anders als bei den 3 Flächen im Wald, keine GIS-Daten über die genaue Lage der Flächen an den VRRN meldete, wurden diese 3 Flächen vom VRRN nicht in den Entwurf des Regionalplans aufgenommen. Der Antrag der BL nach Vergleich der verschiedenen Flächen in einer Nutzwertanalyse wurde mit 5 Ja-Stimmen (BL, LINKE, CDU, AfD) gegen 6 Neinstimmen (4 GRÜNE, Sören Michelsburg, FDP) und 5 Enthaltungen (Christoph Rothfuß und Bülent Teztiker, Karl Emer, GAL und Stadtpartei) knapp abgelehnt. Damit sind nur die Waldstandorte, nicht die vom Gemeinderat beschlossenen 15 Flächen in der Ebene als Windvorrangflächen von Heidelberg im Entwurf des Regionalplans enthalten. Klimabürgermeister Raoul

Schmidt-Lamontain sagte zu, den Bezirksbeiräten das Verfahren zu erklären.

Dies erfolgte bisher nicht. Bezirksbeirat Handschuhsheim am 30.11.2023In der Bezirksbeiratssitzung

stellten Vertreterinnen der neu gegründeten Bürgerinitiative ProWaldProWind

Heidelberg mehrere wichtige Fragen zu den geplanten Windindustriezonen im

Handschuhsheimer Wald an die Stadtverwaltung, u.a. zu den falschen Angaben

des Klimabürgermeisters im AKUM über die angebliche Zeitnot bei der Meldung

der Flächen an den VRRN (s.o.). Man darf auf die Antworten, die schriftlich

erfolgen werden, gespannt sein. Welche Flächen wurden an den VRRN gemeldet ?Am 19.2.2024 erschien der folgende Bericht in der Rhein-Neckar-Zeitung, der leider mehrere falsche Informationen enthält:

In dem Artikel sind folgende Informationen nicht richtig: 1. Der Gemeinderat hatte nicht beschlossen, dass "die Stadt auch 15 Areale in der Rheinebene vorschlägt, die bei einer Analyse des Nachbarschaftsverbandes 2015 als geeignet befunden wurden." Im Jahr 2015 hatte der Nachbarschaftsverband nur 3 Flächen auf Heidelberger Gemarkung in der Rheinebene vorgeschlagen. 2. Der Gemeinderat hatte dagegen beschlossen, die in der Anlage 01 der AKUM-Sitzung vorgestellten Ergebnisse einer neueren Analyse des Nachbarschaftsverbandes vom Mai 2023 vorzuschlagen. Diese enthalten 15 Flächen. In den letzten 8 Jahren haben sich sowohl die Kriterien für Windkraftflächen als auch die Höhe und damit Ergiebigkeit der Windkraftwerke geändert. Die nachfolgenden beiden Bilder zeigen die Flächen des Nachbarschaftsverbandes (jeweils schraffiert) von 2015 und von 2023. Wie der nachfolgende Brief des Umweltamtes vom 21.9.2023, einen Tag nach der Sitzung des AKUM, zeigt, wurden jedoch nicht, wie vom Gemeinderat beschlossen, die 15 neuen Flächen von 2023, sondern die 3 alten Flächen von 2015 gemeldet.

3. Dass die

Stadt keine GIS-Daten gemeldet habe, „weil die GIS-Daten dem

Regionalverband bereits vorlagen.“ ist ebenfalls nicht richtig. Die

Stadt nahm in dem Schreiben an den VRRN überhaupt keinen Bezug zu den vom

Gemeinderat zur Meldung beschlossenen Flächen des Nachbarschaftsverbandes

von 2023, der VRRN hätte deshalb höchstens die GIS-Daten von 2015

verwenden können, falls er sie schon gehabt hätte. 4. Dass an den Standorten in der Ebene "nicht die nötige Windleistung" erreicht würde, ist eine voreilige Aussage. Der AKUM hat ebenfalls beschlossen, dass die Stadtverwaltung Windmessungen in 160 m und 200 m Höhe an den Standorten in der Ebene in Auftrag gibt. Der Windatlas enthält nur Berechnungen mit den Windwerten aus wenigen Messstationen, die weiter entfernt sind. Die nächste Windmessstation, auf die der Windatlas sich stützt, ist die DWD-Station in Mannheim, die in 10 Meter Höhe misst. 5. Überschrift und Hauptaussage des RNZ-Artikels "Regionalverband lehnte alle Windstandorte in der Ebene ab" sind deshalb falsch.

|

|

Umweltbericht zum geplanten Teilregionalplan Wind | |

|

im Dezember 2023 von der Verbandsversammlung beschlossene Vorlage |

Am 27.6.2024 fand endlich eine Information des Bezirksbeirats zum Thema "Windparkanlagen Hoher Nistler und Weißer Stein" statt. Im Carl-Rottmann-Saal hielt Umweltbürgermeister Schmidt-Lamontain dazu einen Kurzvortrag über den Stand der Planungen.

Er stellte dabei als Grundlage das Klimaschutzkonzept der Stadt vor, das sich vor allem damit beschäftigt, den bisherigen Energieverbrauch in Zukunft durch Wind und Sonne zu erzeugen. Maßnahmen zur Reduktion des heute hohen Energieverbrauchs sind darin mit Ausnahme der Sanierung des Gebäudebestandes unterrepräsentiert. Maßnahmen z.B. gegen die Zunahme schwerer und immer größerer Autos fehlen darin genauso wie einfache Maßnahmen wie eine Änderung der Tarife der Stadtwerke, die bisher die Kilowattstunde Strom- und Fernwärme umso billiger machen, je mehr man verbraucht.

Um diesen bisherigen Energieverbrauch regenerativ zu decken bräuchte man laut Schmidt-Lamontain 76 große Windkraftwerke oder eine Photovoltaikfläche von knapp 1000 Fussballfeldern.

Dies zeigt, dass die Strategie nicht sehr erfolgversprechend ist. Die Windkraftwerke (10 bis 20) sollen im Wald errichtet werden.

Mehrere Bürger meldeten sich anschließend zu Wort und kritisierten das Vorgehen der Stadt. Der Physiker Prof. Dr. Klaus-Peter Dinse äußerte sein Unverständnis, dass die Anlagen nicht im Offenland errichtet werden, wo die ökologischen Probleme deutlich geringer sind als im Wald. Die bereits vorliegenden Ertragsdaten der letzten Jahre zeigen, dass der Stromertrag der Anlagen in der Rheinebene fast identisch ist mit den Anlagen auf dem Greiner Eck oder dem Stillfüssel im Odenwald.

Frau Dr. Roswitha Kraft fragte, wann die vom Gemeinderat im September 2023 beschlossenen Windmessungen begonnen wurden und wie lange sie durchgeführt werden. Dabei kam heraus, dass die vor einem dreiviertel Jahr beschlossenen Messungen immer noch nicht begonnen wurden und dass, wenn sie durchgeführt werden, nur auf dem Lammerskopf und an einer Stelle in der Ebene am Umspannwerk Kirchheim und dann nur 3 Monate lang gemessen wird ! Daraufhin erklärte Frau Dr. Kraft, dass nach ihrer Einschätzung als Naturwissenschaftlerin 3 Monate Messdauer keine repräsentativen Werte ergeben können. Eine Heidelberger Biologie-Professorin erinnerte daran, dass nach dem vom Bundeskabinett im April 2024 beschlossenen Beschleunigungsgesetz in Zukunft bei Windenergieflächen außerhalb von FFH-Gebieten, also am Hohen Nistler und Weißen Stein, keine Umweltverträglichkeitsprüfungen und keine Artenschutzprüfungen mehr durchgeführt werden. Sie fragte deshalb, welche Untersuchungen bei der Stadt vorlagen, als sie den Hohen Nistler und Weißen Stein als Windvorranggebiet anmeldete. Dies wurde von Umweltbürgermeister Schmidt-Lamontain nicht genau beantwortet, er sagte nur, die Stadt wisse Bescheid, welche Arten dort vorkämen. Dr. Robert Dunckelmann von der Bürgerinitiative "Pro Wald Pro Wind" betonte, dass man für die Nutzung der Windenergie sei. Die Heidelberger Planungen führten jedoch zu erheblichen Schäden an der Natur und seien im Vergleich zur Windenergiepolitik in der Pfalz auch im Klimaschutz nicht erfolgreich.

„Expertenrat für Klimaschutz“

Im Gemeinderat fand am 17.10.2024 eine interessante Diskussion statt. Die Verwaltung hatte eine Beschlussvorlage vorbereitet, mit der ein „Expertenrat für Klimaschutz“ eingerichtet werden sollte. Die Experten sollten je Sitzung je 1.000 Euro sowie die Erstattung der Reisekosten erhalten. Im AKUM (Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität) war die Vorlage knapp abgelehnt worden. Im Gemeinderat sollte dieser Beschluss des AKUM aufgehoben und der Expertenrat trotzdem eingerichtet werden.

Dr. Gunter Frank (IDA) kritisierte zu Beginn der Aussprache, dass mögliche negative Nebenwirkungen von Klimaschutzmaßnahmen nicht Thema des Expertenrats sein sollen und trotz vorheriger Forderung keine Informationen zu möglichen Interessenkonflikten der vorgesehenen Experten vorgelegt wurden. So seien z.B. zwei der vorgesehenen Experten Vertreter von Investoren, die im Staatswald auf dem Lammerskopf Windenergieanlagen errichten wollen. Matthias Kutsch (CDU) erläuterte, dass in Heidelberg mehr ein Umsetzungs- als ein Erkenntnisproblem besteht und Marliese Heldner (HEIDELBERGER) erinnerte daran, dass im Tagesordnungspunkt davor der bisher festgelegte Höchstbetrag der Kassenkredite von 50 Millionen Euro auf 150 Millionen Euro erhöht wurde und in den nächsten Jahren mehr als 100 Millionen Euro eingespart werden müssen.

Am Ende stimmten 18 Gemeinderäte für die Einsetzung des Expertenrats (GRÜNE, GAL, OB) und 23 dagegen (CDU, SPD, HEIDELBERGER, IDA, AfD).

Im Oktober 2024 findet die 16. Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt statt:

In den letzten beiden Jahren hat der Regionalverband VRRN intensiv gearbeitet. Ein Teil der geplanten Vorranggebiete wurde fallen gelassen, darunter das in einem europäischen Naturschutzgebiet geplante Vorranggebiet Lammerskopf zwischen Ziegelhausen und Schönau. Das geplante Vorranggebiet Weisser Stein/Hoher Nistler wurde zwar etwas verkleinert, es ist aber immer noch in der 2. Offenlage des Regionalverbands weiter zum Bau von Windkraftwerken im Heidelberger Wald vorgesehen. Im Offenland wurden in unserem Raum keine Vorranggebiete aufgenommen, auch nicht z.B. ideale Flächen in Mannheim auf der Friesenheimer Insel oder an der Kläranlage.

Das nachfolgende Bild zeigt die weiter geplante Fläche am Weissen Stein/Hoher Nistler, die im Westen etwas verkleinert wurde.

Die Planungsunterlagen werden vom 3. Februar bis zum 2. März 2026 ausgelegt und auf der Website des VRRN

https://planungsregion.m-r-n.com/regionalplan/fortschreibung-des-teilregionalplans-windenergie/

veröffentlicht bzw. zur Einsicht bereitgestellt. Im Sinne der Digitalisierung und Vereinfachung werden die Planungsunterlagen auch über eine Online-Beteiligungsplattform des Verbandes unter

https://beteiligung-regionalplan.de/vrrn-windenergie2/

bereitgestellt. Auf dieser Beteiligungsplattform können Anregungen unmittelbar im System erstellt und abgegeben werden.

Anregungen zu den gegenüber der 1. Offenlage geänderten Teilen des Planungsentwurfs können bis zu 2 Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist bis einschließlich 16. März 2026 dem Verband Region Rhein-Neckar schriftlich oder elektronisch vorgebracht werden.

Der sehr gute Umweltbericht enthält eine Fülle von Informationen. Er ist leider in einer Form bereitgestellt, dass man nichts darin markieren kann und auch keine Kommentare einfügen kann. Ein Exemplar, in dem man beides kann, kann hier herunter geladen werden. (44 MB, Vorranggebiet Weisser Stein/Hoher Nistler ab Seite 107).

Bis 16.3.206 kann jeder Einwendungen erheben. Allerdings nur solche, die bisher nicht vorgebracht wurden.

Die Bürgerinitiative ProWald ProWind trifft sich am Dienstag 10.2.2026 im Gasthaus Zum Lamm in Handschuhsheim, Pfarrgasse, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

- - - - - - - - - -

"Gibt es Alternativen zu

Windkraftwerken im Wald? im Jahrbuch 2023 des Stadtteilvereins

Handschuhsheim

"Windkraftwerke im Handschuhsheimer Wald ?" im Jahrbuch

2024 des Stadtteilvereins Handschuhsheim

"Windindustriezonen im Handschuhsheimer Wald ? - Teil 3" im

Jahrbuch 2025 des Stadtteilvereins Handschuhsheim

UPI-Bericht 88 „Windkraftwerke im Wald - Bewertung und Alternativen“, 3. erweiterte Auflage Januar 2024

UPI-Bericht 89 "Windkraftwerke im Wald - Ergänzungen zu UPI-Bericht 88", Dezember 2024

Bewertung Windmessungen Vergleich Odenwald und Rheinebene, April 2025

Bürgerinitiative ProWald ProWind Bürgerinitiative NOW Ziegelhausen Bürgerinitiative Gegenwind Bergstrasse e.V.